朗読劇で伝える、岡山が生んだ現代詩の母・永瀬清子。その人生と、想いがほとばしる詩の魅力を堪能して。

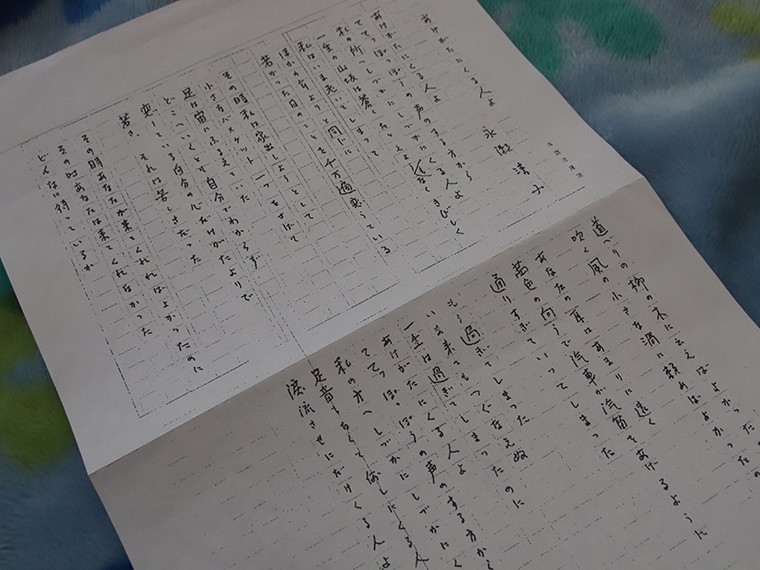

2025年2月9日、『岡山芸術創造劇場 ハレノワ』小劇場で「朗読劇 永瀬清子物語VIII ラビリンスの旅人」が上演されました。永瀬清子は、詩集18冊、短章集8冊、随筆集5冊、絵本ほか、それらに未収録の作品も全て合わせると800点以上もの作品を遺しています。

妻、母、農婦、勤め人…。明治から平成まで、時代の理不尽に屈せず、どんな時も本心をみずみずしく紡ぐ詩人であり続けた、現赤磐市生まれの永瀬清子(※)。奇しくも、89年の生涯を閉じた2月17日は誕生日でもあり、2025年はちょうど没後30年にあたります。

※清子が生まれた時は赤磐郡豊田村、亡くなった時は赤磐郡熊山町

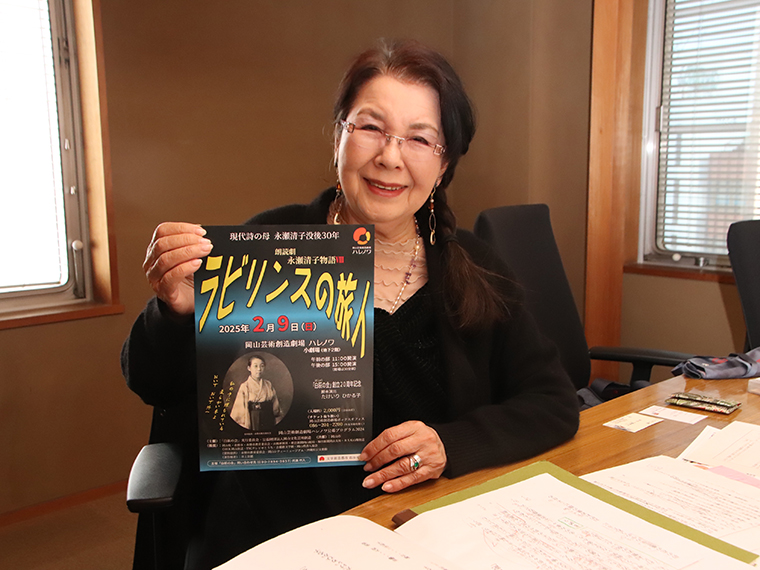

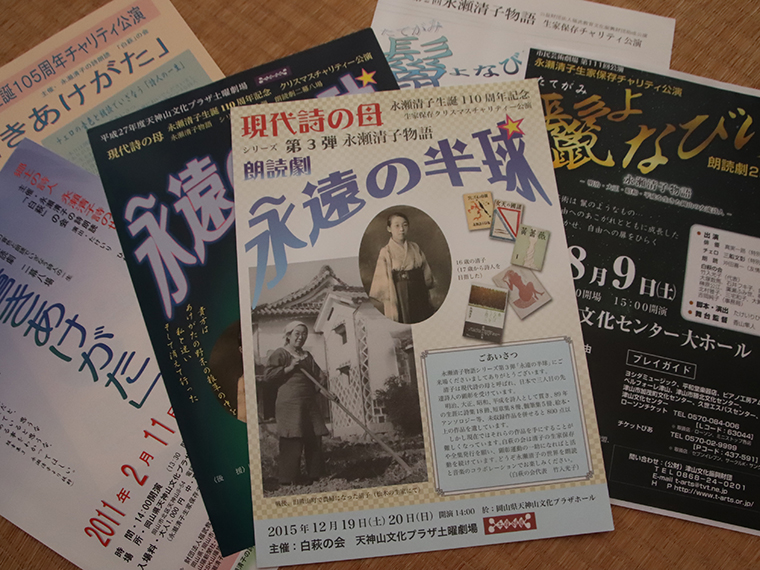

この舞台は、『ハレノワ』が地域に親しまれる文化芸術活動の拠点となるよう、市民県民の創造活動を支援する「公募プログラム2024」のひとつ。上演したのは、永瀬清子の顕彰活動として朗読劇を公演してきた「白萩の会」。今年、設立20周年を迎え、竹入光子代表が脚本・演出を手がけています。

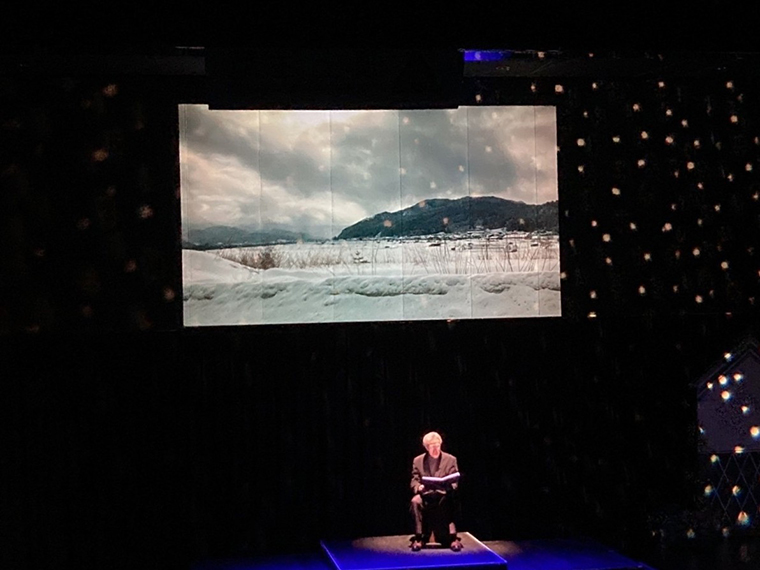

「やっぱり、新しい劇場は音響や照明が違うし、演者ものびのびと大きく動けるから、演出にメリハリが出しやすいですね。今回上演したのは、永瀬清子物語シリーズの第8話。清子の短章集『彩の雲』の『人は長い長いラビリンス(迷宮)の旅人である』という一説から着想し、さまざまな人生の転機をテーマに散りばめた詩と短章は、20編以上になります。1話から7話まで共通して清子の生涯を伝えますが、一話だけ観た人も、連続で観た人もその都度面白く観て頂きたいので、各話ごとに特に伝えたい活動やエピソードを織り込んでいます」。

「たとえば、『宮沢賢治の詩(雨ニモマケズ)発見と清子』『平和を願った清子』『長島愛生園に通った清子』『農婦時代の清子』など。脚本は、稽古しながら3稿くらい修正を加えて、言葉や声の響きやテンポなど、本番直前までチェックして…」。

「出演者も大変ですよ。一生懸命練習したセリフを、『そこ、カット!』って私が大胆に変えるので(笑)。次のひとことを生かしたくて、盛りすぎているセリフを省いていくんです。でも、朗読者が省く言葉の内容を十分把握してないと、逆に相手に伝わりにくくなることもある。だから、『よし、いける』と思うギリギリまで待つんです。演者と私の闘い!(笑)」。

「清子の短編集『焰に薪を』にこんな言葉があるんです。一升枡で米や麦を量るのに、うんと山盛りにしておいて水平にスキッとはらう。『その盛り過ぎなしに詩がまちがいなく本心をとどける事は困難である。』と。この言葉は私の支えです」。

「『短章』とは、清子が農作業や日々の生活の合間に思いついたことを短く書き留めた文章で、自ら名付けた言葉。これは詩を創る前段階のもので、彼女の詩が難しくてわからん、という時は短章集のどこかにその根っこが書かれているの。それをひも解きながら読むのも、ファンや文学を学ぶ人の醍醐味です」。

竹入さんは清子と同郷で、そもそもの出会いは、幼少期にさかのぼるとか。

「最初に清子を見た時は印象的でした。清子(当時49歳)が赤磐市の婦人会長の立場で、インドでの平和会議に出席するためのカンパを募った時、その集いに母に連れられて私も行ったんですね。壇上で彼女が話した時だけ、あやとりをする手を止めて思わず顔を見たのを覚えています。次は、中学一年生で作文の優秀賞をもらった時。審査員だった彼女に、詩人だと知らずに生意気に『私、詩を書くのが好き』と言ってしまって(笑)。そしたら、『じゃあ、一緒に書きましょう。私のおうちにいらっしゃい』と誘ってくださった」。

「当時の大人は教えてあげよう、と上からいう人がほとんどだったけど彼女は違いました。帰宅して、約束したことを父に話したら、ものすごく叱られて。自転車で20分くらいで行けたんですが、当時は電話もなく、手紙を書く勇気もなくてドタキャンしたんです。『子どもは勝手に大人と約束をしてはいけないんだ』と思い込み、約束を破ったうしろめたさを20代前半くらいまで引きずりましたね。その後、私はたまたま帰宅中のバスの中で清子と再会して、交流が始まったんです」。

「清子が76歳で岡山女性史研究会の代表になった時、津山女性史のグループができて、結婚して津山に住んでいた私も参加しました。40歳も年下だった私は、『清子先生とそのお仲間』に金魚のフンみたいにくっついてお手伝いして(笑)。そんな時にいろいろ見聞きした裏話も、朗読劇に毎回織り込んでいます」。

竹入さんが時代考証も入れてわかりやすく描いた朗読劇は、清子の詩を読むヒントになると評判に。「鑑賞後のアンケートでは、『脚本を読みたい』という声を多く頂きます。今回はこのシリーズを初めて観た方がけっこういらして、第1話から全部観たいという声がすごく多かった。それはうれしかったですね」。

▲朗読劇シリーズで今回初披露した、清子の花嫁姿。結婚前、詩を書き続けることを夫に認めてもらった。2男2女をもうけ、家族が寝静まってから、ちゃぶ台で詩作を続けた

最新作・第8話の幕開けは、宇宙的な隔たりのある亡き初恋の人に向けた詩「彗星的な愛人」の朗読。次々と清子の写真や言葉が映し出され、衣装を早変わりしながら演じるメンバーたちの声が響きます。

口下手だった清子が上田敏詩集を読み、その自由で美しい言葉に魅了されて詩人を志したのは16歳の時。詩人・佐藤惣之助に「あなたの目で見たことをあなたの言葉で書きなさい」と教えを受けた。弟がわずか6歳で急死し、清子は親から、女学校を退学して婿養子をもらって大地主の永瀬家を継ぐよう迫られる。清子は恋心を抱いていた、唯一の理解者のいとこに手紙を出すが、手紙に書いた場所に彼はとうとう来なかった…!

そして清子は、親の選んだ人と21歳で結婚して大阪に新居を構える。24歳で初めて詩集を出した翌年、夫の転勤に伴って東京へ移り、高村光太郎らとも交流。戦争の影が忍び寄り、表現の自由が奪われていくなか、治安維持法に反したとして人々が次々検挙され、清子は7か月の身重で留置所に収監されたことも。

そんな折、清子の心を解き放ったのが、四次元のように広がる宮沢賢治の詩の世界。そして、戦時中の悲惨さが詳細に語られる。戦後は食べ物の調達に困り、39歳で郷里に戻った清子は、家族のために百姓になることを決意して…。

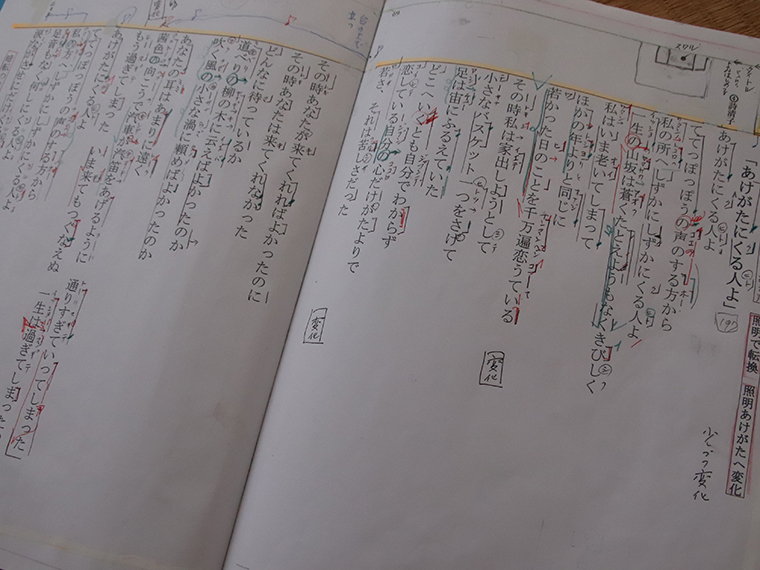

最後の場面、晩年の清子役の竹入さんが、「あけがたにくる人よ」を柔らかに読み上げます。

あけがたにくる人よ/ててっぽっぽうの声のする方から/私の所へしずかにしずかにくる人よ/一生の山坂は蒼くたとえようもなくきびしく/私はいま老いてしまって/ほかの年よりと同じに/若かった日のことを千万遍恋うている//その時私は家出しようとして/小さなバスケット一つをさげて/足は宙にふるえていた/どこへいくとも自分でわからず/恋している自分の心だけがたよりで/若さ、それは苦しさだった//その時あなたが来てくれればよかったのに/その時あなたは来てくれなかった…

※詩集『あけがたにくる人よ』(思潮社1987年)から抜粋の意味

※/は改行、//連が変わる

詩人になりたい清子を初めて理解してくれた初恋の人は、若くして病のため亡くなった…。その切なさが伝わってくる詩は、清子が79歳にして発表というから驚きです。

「永瀬清子の詩は何歳になって読んでも新しい発見があって飽きない。今、清子の本は入手しにくくなってます。これだけの詩人なのに、全集も出てなくて。その魅力をどんどん伝えることが大事だと思っています」。

自分の言葉で心の底を語った清子。その、日常のなかに潜む美しさや意味を発見する視点は、読者に新たなものの見方を与え、友のように寄り添い、励ましてくれます。

ちなみに、竹入さんは10年にわたり、赤磐市で永瀬清子を顕彰する「永瀬清子の里づくり事業」で推進委員を務め、永瀬清子賞選考委員をはじめ、副委員長、専門部会長として尽力されました。同事業の一環として『赤磐市くまやまふれあいセンター』2階には「永瀬清子展示室」(赤磐市松木621-1、9時~17時、休み月曜、入室無料)が設けられています。本や原稿、書画、書簡などを展示。隣接の『熊山図書館』でも永瀬清子の著書や関連図書、映像の閲覧ができます。

※参考文献/『焰に薪を 短章集3』(思潮社1980年)、『永瀬清子詩集』谷川俊太郎選(岩波書店)2023年)

<消費税率の変更にともなう表記価格についてのご注意>

※掲載の情報は、掲載開始(取材・原稿作成)時点のものです。状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、利用前には必ずご確認ください