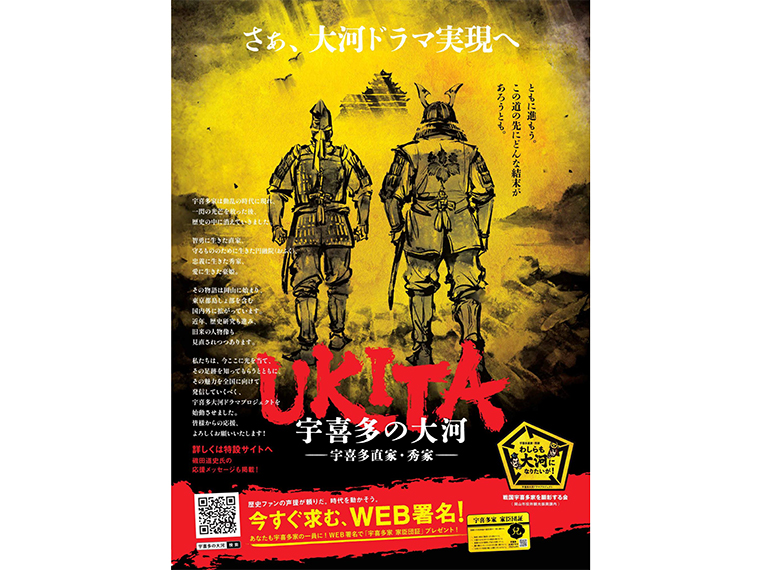

岡山の礎を築いた宇喜多家の大河ドラマを実現しよう!

岡山のシンボルである岡山城。「その築城者は?」と尋ねられると、あなたは答えられるだろうか。

現在の岡山へとつながる礎を築いた戦国大名、それが宇喜多家だ。関ヶ原の戦いに敗れたことにより滅びてしまった大名家であり、その後の儒教的価値観により、厳しい評価を受けてきた。

しかし、宇喜多家なくして今の岡山はない!

そこで、岡山と岡山城をつくった先人である宇喜多家に光を当て、その魅力を全国に向けて発信していこうと、官民連携での「宇喜多家大河ドラマプロジェクト」が始動。

宇喜多家を題材とした大河ドラマの実現に向け、署名活動を実施している。

宇喜多ファンはもちろんのこと、歴史ファン、お城ファンだという方。ぜひ参加して、熱い想いを署名に込めよう!

宇喜多直家・秀家はどんな人? その足跡と功績をクローズアップ!

【宇喜多直家】独力で備前美作50万石の大名となり、岡山の礎を築いた知勇兼備の将

1529年に砥石城(岡山県瀬戸内市)に生まれたという宇喜多直家。祖父が島村氏勢に敗れる。この時逃れた直家は、これより不遇の時代を過ごしたという。

その後、浦上宗景に才を買われ、乙子城(岡山市東区乙子)の城主に抜擢。海賊退治や砥石城攻めなどで武功を挙げ、仇敵・島村氏を討伐。祖父の領地を奪回し、その後も勢力を広げながら一代で備前・美作二カ国に勢力圏を確立した。

後世の創作により、直家は冷徹な人となりで斎藤道三、松永久秀とならぶ戦国三大梟雄と呼ばれてきた。しかし、近年歴史研究も進み、その虚像から解放されつつある。

直家は家臣を大切にし、ともに荒地を耕し、食糧不足の折には家臣らと一緒に絶食したという逸話が残る。また、山城が主流の時代に、あえて平地の岡山に城を築き、山陽道を付け替えて商人を呼び寄せ、城下町の礎を築いた。

直家は、勇猛果敢なだけではなく、時代の先を見据える目があったのだ。

【宇喜多秀家】秀吉の天下獲りを支え、関ヶ原の戦いでは唯一徳川方と刃を交えた五大老

1572年に直家が死去し、幼くして家督を相続した宇喜多秀家。四国攻めや小田原攻めなどで武功をあげ、豊臣秀吉の天下統一に重要な役割を果たした。 秀吉の養女で最愛の娘と言われた豪姫を妻に迎えるなど、秀吉から厚く信頼されていたことがうかがえる。

戦いに奔走しながら、戦地から指示を出して岡山の城下町づくりにも尽力し、1597年に岡山城天守が完成したという。秀吉亡き後は、豊臣政権の中心を担う五大老のひとりにも選ばれている。

1600年の関ヶ原の戦いでは、積極的に動かない者や、東軍につく者も出る中で、豊臣方として忠義を貫き、西軍の最大兵力として出陣。実質大将格として奮闘するも敗退し、八丈島へ配流となった。

以後、本土に戻ることはなく、豪姫との再会はかなわなかった。そのことを悲しんだ後世の人びとの手によって、八丈島には2人が仲睦まじく並ぶ座像が設置されている。

秀家は忠義に生き、波乱の人生を歩んだ真の戦国武将だったのだ。

「戦国宇喜多家」大河ドラマの実現に向け、WEB署名求む!

豊臣政権を支えた五大老の中で、唯一、大河ドラマの題材とされていない武家が、宇喜多家である。

しかし、知勇に生きた直家も、忠義に生きた秀家も、そして彼らを支えた妻たちの生き様には壮大な物語があり、人びとを魅了してやまないだろう。

「ぜひ大河ドラマで観たい!」と思った方は、WEB署名に参加を。

記載内容は①名前②都道府県・市区町村のみと、入力も簡単。署名された方には、宇喜多家家臣団の一員の証「宇喜多家家臣団証」がプレゼントされる。

署名は下記の専用フォームから!

<消費税率の変更にともなう表記価格についてのご注意>

※掲載の情報は、掲載開始(取材・原稿作成)時点のものです。状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、利用前には必ずご確認ください