【特集】人生100年時代に、今できる健康マネジメント

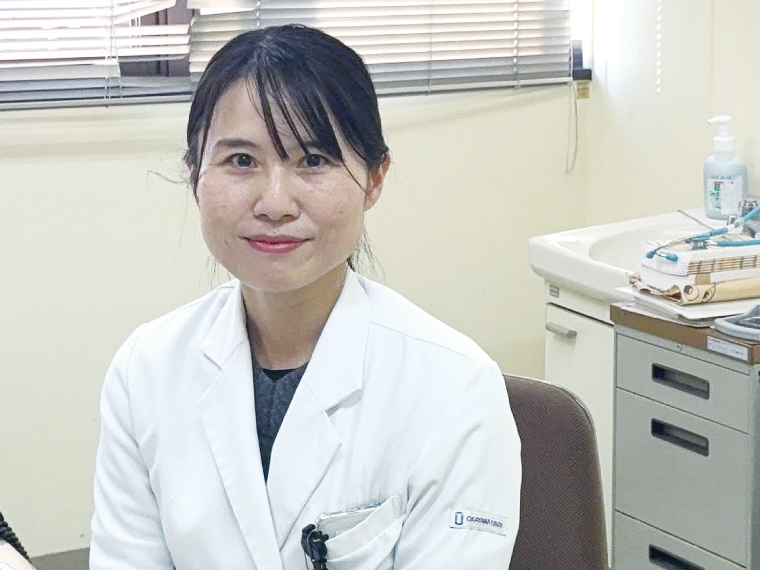

岡山大学病院

【エリア】岡山市北区

藤井智香子 先生

■専門分野/小児科

思春期の成長を妨げる、「痩せかわいい」の風潮。

成人の体へと成長が進む思春期は、将来の健康にも大きな影響を与える。現代の飽食による肥満や過体重の問題の一方で、近年では痩せ型の20代女性が増加していることが知られている。日本小児心身医学会で摂食障害の診療ガイドラインを作成する藤井智香子先生は、「思春期に過度なダイエットを行ったり、摂食障害を発症して痩せ過ぎることは、危険だと知っていただきたいです」と警鐘を鳴らす。

「『痩せていることが美しい』、『かわいくなるために痩せたい』といった風潮がありますが、痩せるとは脂肪が減るだけではなく、内臓や筋肉も損なわれるということ。臓器や脳が委縮して動きが悪くなったり、組織が壊れてしまったりすることで、健康被害がでる恐れもあります」と危惧する。痩せ過ぎることのデメリットは大きいと、周囲の大人も認識するべきだと語る。

思春期の「痩せ」が、成熟期の体に与える影響。

若い頃の低体重は、骨量の低下を起こしやすく、更年期や老年期での骨組しょう症のリスクが高まる。藤井先生は、「特に女性の場合、体脂肪が極端に減ると女性ホルモンを分泌しなくなり、月経が止まってしまうことで妊娠・出産が難しくなることがあります。妊婦が痩せていると、赤ちゃんの体重が増えないといった影響がでるともいわれています」と注意をうながす。成熟期に入ると、摂食障害やうつ病といった精神疾患のリスクや体調不良などの症状が現れることもある。

また、更年期以降は、筋力はないのに体重増加に転じて脂肪過多になる「サルコペニア肥満」や代謝異常、高齢期の日常生活動作(ADL)の低下につながるケースも。「そうならないためにも、小児や思春期の間にしっかり筋肉や脂肪を蓄えて体を作っておくことが大事。脂肪は悪者のように思われがちですが、体にとっては大切な働きをしています」。

生活リズムを整えることが、改善への第一歩。

食環境も、子どもの健康問題に影響を及ぼす。食事を安定して取れていないと十分な栄養が得られず、体の成長を妨げることにもつながりかねない。「夜更かしをせず、しっかり睡眠を取って体を休ませましょう。早起きして栄養のある朝食をとることも大切です」。また、スポーツのパフォーマンスを上げるために、過度に食事制限や体重制限をすることにも疑問を唱える。

「思春用はまだ体ができていないため、大人より成長するためのエネルギーが必須です。活動量が増えればそれだけエネルギーも必要になるので、むしろしっかり食事を取る必要があります」とアドバイスする。

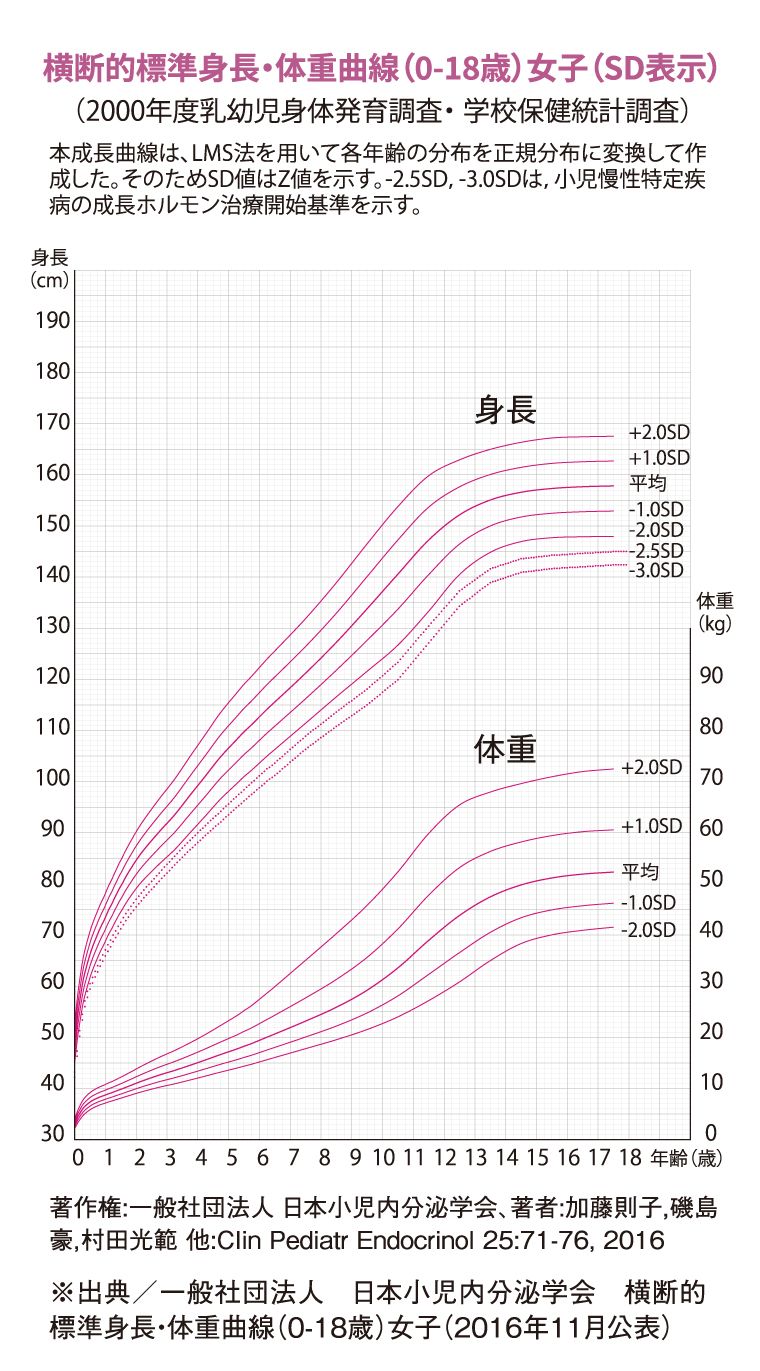

男子や幼児期の標準身長・体重曲線も日本小児内分泌医学会のHPで確認できる

成長曲線でチェックし、自己判断せず医師に相談を。

小児や思春期の成長は、日本小児内分泌学会が作成している「成長曲象」を目安とする。学校健診での身長、体重測定の際にデータ上で示される肥満度のパーセンテージが、マイナス20%からプラス20%が正常な範囲。その数値を下回ると「痩せすぎ」で、超えると「過体重」と判断される。

藤井先生は、「過体重であっても、自己判断でダイエットしたりせず、小児科を受診し、病気などがないかの診察を受けたうえで改善していく方法を相談しましょう」と勧めている。

取材協力

岡山大学病院

- 住所

- 岡山市北区鹿田町2-5-1 MAP

- 電話番号

- 086-223-7151

<消費税率の変更にともなう表記価格についてのご注意>

※掲載の情報は、掲載開始(取材・原稿作成)時点のものです。状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、利用前には必ずご確認ください