気になる不妊症と不妊治療のこと。

晩婚化が進む日本において、男女ともに子どもを望む年齢が上昇。

不妊を心配している夫婦の割合が年々増えているのが現状だ。

2022年4月より基本的な不妊治療が保険適用になったことで金銭面でのハードルが下がり、治療の選択肢が広がっている。

そこで気になるのは、不妊症や不妊治療のこと。

不妊症は、「WHO(世界保健機関)」の報告によると男女ともに原因があり、その割合はほぼ半々(※1)だとか。

加齢によって妊娠率が下がるといわれており、不妊治療は夫婦2人で取り組むことが大切といえる。

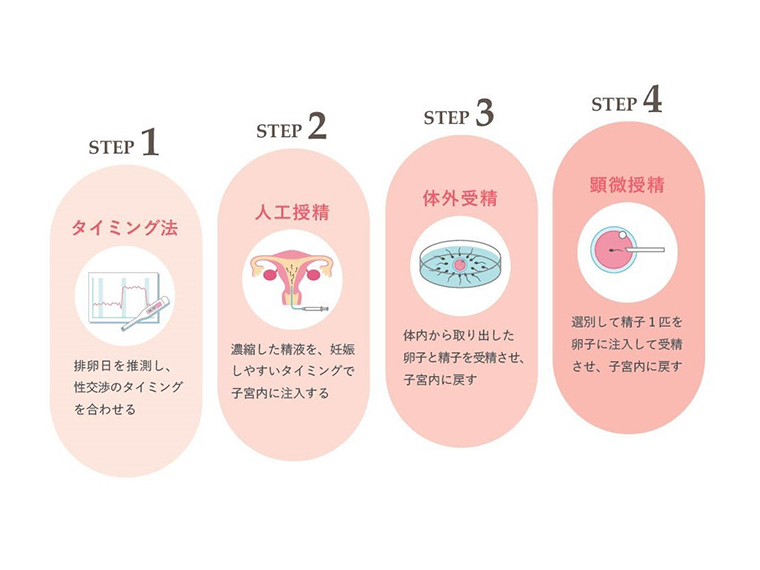

不妊治療では、一般不妊治療と呼ばれる「タイミング法」や「人工授精」を行い、それでも妊娠しない場合は「体外受精」や「顕微授精」などの高度な生殖補助医療へとステップアップしていく。

※1/松田公志:男性不妊症診療のアウトライン.岩本晃明, 松田公志(編).男性不妊症の臨床,東京:メジカルビュー社,2007;80-87[WHOの調査(Comhair FM : Male Infertility.Chapman & Hail Medical.London.1996)より].

不妊治療に力を入れる『倉敷成人病センター』。

不妊治療専門の外来を有する『倉敷成人病センター』では、1988年に最初の体外受精による子どもが誕生。

それ以降、2024年までの間に3792人の子どもが生殖補助医療によって誕生している。

不妊治療の専門の医師である日本生殖医学会生殖医療専門医の髙橋先生をはじめ、胚培養士、看護師といった多職種が連携し、患者に寄り添った診療を心がけている。

「当院では、豊富な経験をもとに、患者さん一人ひとりの状況や要望に合わせた治療を行っています。婦人科と産科を併設していることから、不妊治療の過程や妊娠中に病気が見つかった場合にも、すぐに適切な治療に移行できる体制を整えています」と話す髙橋先生。

高度生殖医療を支える医療技術者・胚培養士。

不妊治療で心臓部を担っているのが、胚培養士と呼ばれる医療技術者だ。

現在、同センターには日本臨床エンブリオロジスト学会臨床エンブリオロジストの資格を持つ3名が在籍している。

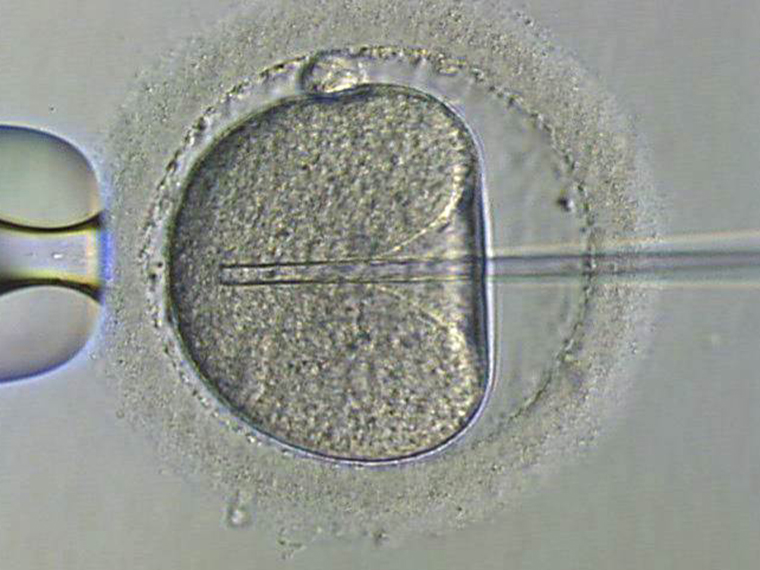

医師と連携して、顕微鏡を用いて卵子と精子を受精させたり、受精卵の凍結保存・融解を行ったりと専門的な業務を担当。

「仕事でプレッシャーを感じる場面もありますが、患者さんからの感謝の言葉が何よりも力になっています」。

『倉敷成人病センター』の新たな取り組みに注目。

『倉敷成人病センター』では、2025年8月1日より、治療成績の向上を目指して2種類の先進医療を導入。

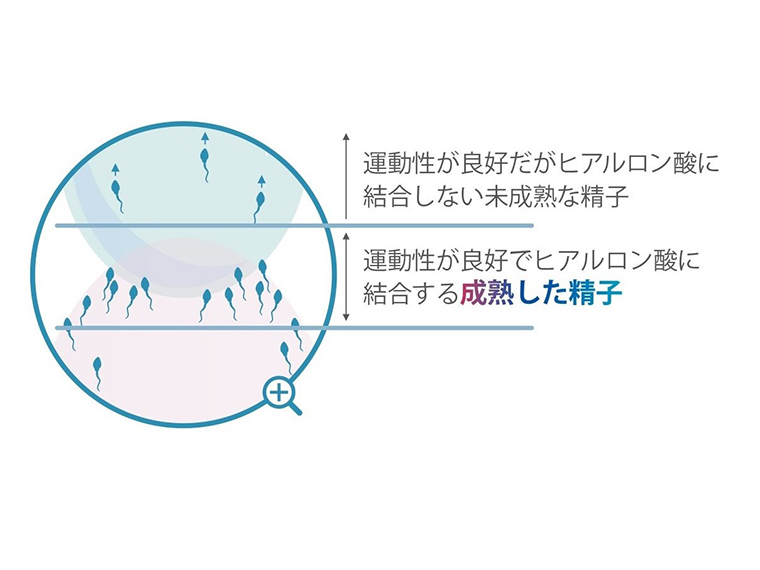

①PICSI(ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術):費用2万2000円

ヒアルロン酸を用いて成熟した精子を選別し、顕微授精を行う方法。

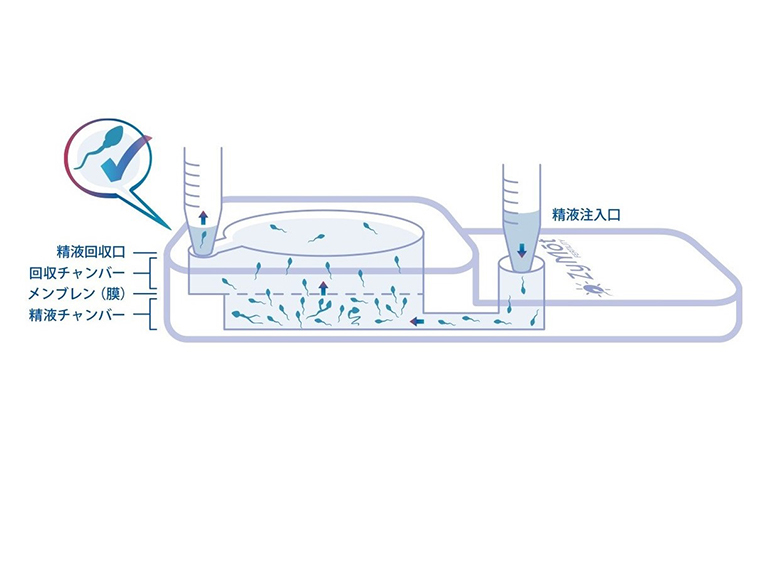

②スパームセパレーター(膜構造を用いた生理学的精子選択術):費用2万5000円

遠心分離をせず特殊なフィルターを用いて精子を選別することで、精子へのダメージを抑える方法。

なお、先進医療は保険適用分の費用と合わせて窓口での支払いとなる。

倉敷市では、2025年9月1日より不妊治療費の助成を開始予定。

同年4月1日以降の治療開始からさかのぼって助成が受けられる。

助成制度は自治体ごとに異なるため、利用を検討する場合は居住する自治体に問合せを。

「今は妊娠を考えていない方も、早い段階で自分の体の状態を知っておくと、将来の選択肢が広がります。病院へ行くのはハードルが高いと思うかもしれませんが、抗ミュラー管ホルモン検査(費用1回6600円)や精液検査(費用1回2200円)などの検査を早めに受けておくことをおすすめします」と教えてくれた髙橋先生。

今後は、女性の健康や不妊治療についてわかりやすく解説する市民公開講座を開催予定。夫婦で参加してみては。

<消費税率の変更にともなう表記価格についてのご注意>

※掲載の情報は、掲載開始(取材・原稿作成)時点のものです。状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、利用前には必ずご確認ください