「何歳になっても人生を謳歌したい」…。そんな人々に寄り添う、表町商店街の老舗プレイガイド。

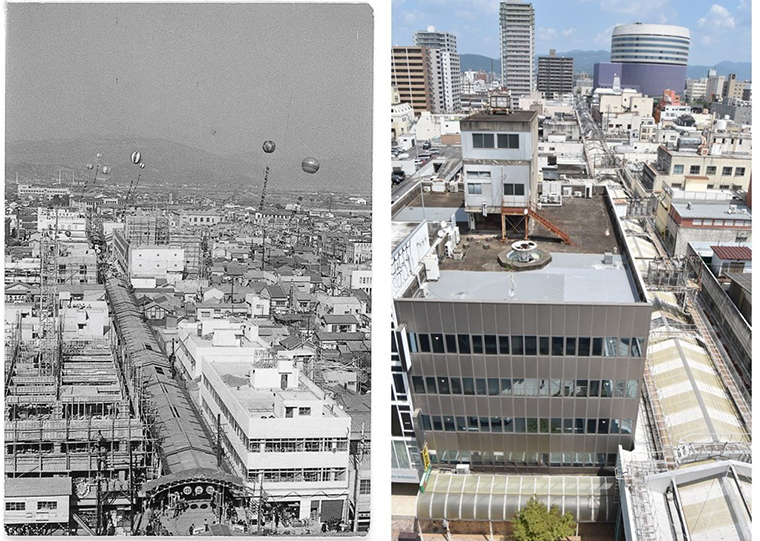

岡山城の城下町として発展した表町商店街は、「表八カ町」と呼ばれる8つの町内で構成されています。北から南に上之町、中之町、下之町、栄町、紙屋町、千日前と約1㎞の商店街が続き、千日前の手前で、東に西大寺町、西に新西大寺町と左右約350mの商店街が交差します。

最北端の上之町は美術館や岡山城などが集う文化ゾーンに面し、1991年に『岡山シンフォニーホール』が開館。最南端の千日前はかつて映画館街として繁栄し、2023年に『岡山芸術創造劇場 ハレノワ』が開館。

このふたつの公立劇場を結ぶ商店街の中間エリア、中之町に老舗プレイガイド『ぎんざや』が佇んでいます。チケット販売という、エンターテインメント界になくてはならない存在として、地域の人々に親しまれて75年以上。今や貴重な存在となりつつある実店舗型プレイガイドを守り続ける店主に、その心意気を伺いました。

「そろそろ潮時じゃけど、今は恩義を返しょーんじゃ」と笑うのは、2代目の吉川立さん(1949年生まれ)。

「現代は一人に1台スマホがあって、出かけなくてもオンラインでチケットが買える時代。紙のチケットがなくなっていくのは、時代の流れでしょうがないんじゃ。でも、インターネットでチケットを買うのが難しい、チケット難民もいる。親父の後を継いで50年、ずっと買いに来てくれるお客さんのためにも、もうひと踏ん張りしたい。お金があっても楽しめないお客さんが気がかりでね。お年寄りの楽しみを大切にしたいんです」。

「チケット販売というのは、中立的なバランス感がいる職業。長年来てくれる顔なじみ客もいるけど、平等に売るためにお客さんと個人的に付き合ったり、特定のアーティストに入れ込んだりはしない」

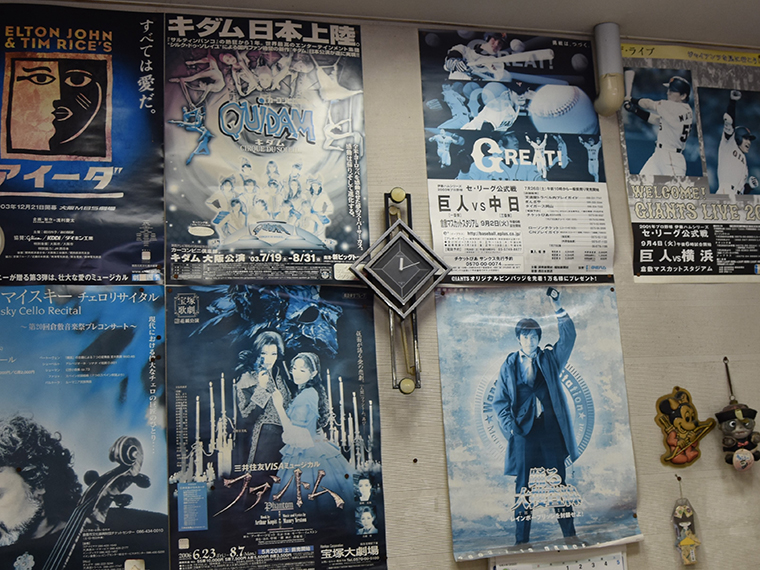

「扱うチケットも平等に、来るもの拒まず。プロだけじゃなく、地元のアマチュアの劇団やアーティストのチケット販売も引き受けてきたよ。指定席の場合は、お客さんと一緒に席を確認して安心して買ってもらう」

「いい席が取れた! よかった~と喜ぶ顔を見れるのもやりがい。正直に販売するのが、長くこの商売を続けられてきたコツかもしれないね」。

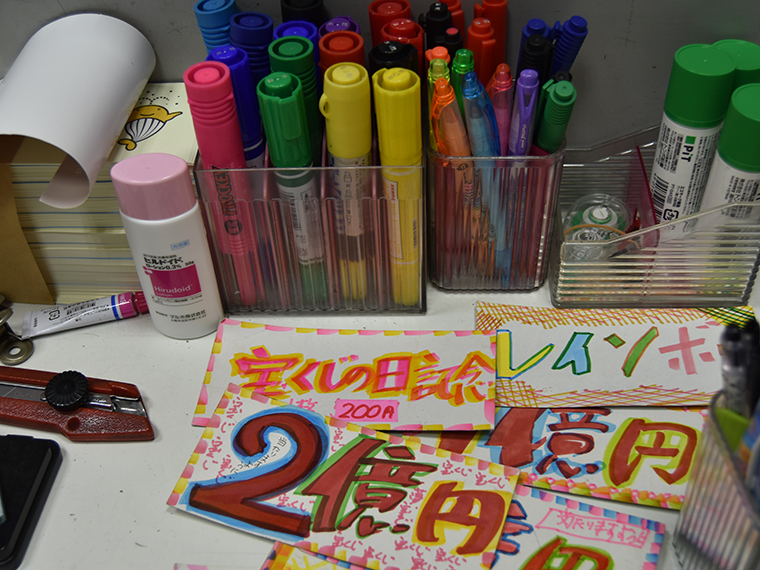

現在販売しているのは、同商店街にある『ハレノワ』や『岡山シンフォニーホール』をはじめ、岡山市内外で開かれる、コンサート・演劇・ダンス・日本舞踊・お笑いといった各種舞台や講演会、アートの展覧会や多彩なイベント、映画やスポーツ観戦のチケット、宝くじなど。

最盛期は岡山でほかの追随を許さないくらい種類は豊富だったとか。宝くじの一等が続出して新聞で話題になったことも…。

ところが2000年代に入るとインターネットの普及により、イベント情報の発信源はだんだん雑誌からウェブサイトにとって代わり、プレイガイド大手も実店舗からウェブサイトでのオンライン販売に軸足を移すように。それと反比例するように、全国的に実店舗のプレイガイドで扱うチケットの数は減少していったのです。

「今や、大御所アーティストの公演チケットは、紙じゃなくても売れる時代。昔はひっきりなしにお客さんが来て、スタッフも多かったけど、今は夫婦ふたりでやっとります」

「印象深かったことといえば…。どこかの大学の文化祭のチケットを買いに来たお客さんの行列が、隣の上之町付近まで600人くらい並んだことがあった。ゲストに誰が来たかは覚えとらんで(笑)」

「昔はだいたいチケット発売初日に、窓口にお客さんが40~50人くらい並ぶのが当たり前だった。当日は近所の店が開店する前に少しでも行列が減るよう、午前零時になるとすぐ店を開けてたね」

「映画のチケットもたくさん売れとったな。以前は上映中でも前売り券を売ってたから、千日前や近くの映画館に行く前にここに寄って前売り券を買ってから映画を観に行くお客さんも多かったよ」

「20年くらい前の映画『踊る大捜査線』は、特にチケットがでぇれえ売れたからよく覚えとる。千日前の映画館街が栄えていた時代、千日前にまっすぐ通じる目の前の交差点には、いつも信号待ちの人が10列くらい並んでいたよ」。

『ぎんざや』は戦後間もなく、おもちゃ屋として創業。プレイガイドも始めたのは、ちょうど立さんが生まれた頃のことで、当時、流行の最先端だったとか。

「初代の親父は、もともと、今はもうない地元新聞社で働いとったんじゃ。戦後の復興をなんとかせなぁ、ということで新聞社で事業をすることになり、事業部長になった」

「その頃は事業のチケットを作っても売ってくれるところはどこにもなくて、母親が営んでいたおもちゃ屋の角っこで売るようになったのがはじまりじゃ」

「そもそも『ぎんざや』と名付けたのは、親父が東京に住んでいた頃、銀座によく遊びに行っていたから。東京にプレイガイドが誕生し、どんなものか、よく知っていたことも経営に生かせた」

「最初は、自分たちで作ったチケットを売るのみだったけど、だんだんいろんなチケットを扱うようになったんじゃ。約50年前、わしが店を継いだ24~25歳の頃は、ユーミンや郷ひろみとかの人気が全盛期で、プロモーターの人たちが販売するチケットをよく直接持ってきてくれたな」

「おもちゃ屋の方は、郊外の大型店や安い店が増えたこともあり、消費税導入が始まった平成元年(1989年)にやめて、プレイガイド専業になった。それまで積み木やミニカーとか、手に持って遊ぶおもちゃが主流だったけど、ちょうどファミコンとか、ゲーム遊びが流行りだした頃じゃ」。

「やっぱりテレビの普及で、千日前にあった映画館街がなくなったことが人通りに大きく影響している。その場所に『ハレノワ』ができたことに期待したい」

「『ハレノワ』は閉館した『岡山市民会館』と『岡山市立市民文化ホール』のかわりの役目もあるけど、場所的には岡山城のすぐ近くだった市民会館の方が、県外の人にはわかりやすい。だからこそ、県外の人もわざわざ行きたいと思える劇場の魅力づくりを続ければ、県内外から人が集う話題の街になれるかもしれないね」

「もう、収入とかはどうでもええんじゃ。みんながチケットを買いに来てくれるなら、恩返しと思って、もう少し頑張ってみたいと思います(笑)」。

※参考資料

『消えた映画館を探して~おかやま、昭和の記憶』2020年発行

『岡山市今昔写真集』2012年発行

<消費税率の変更にともなう表記価格についてのご注意>

※掲載の情報は、掲載開始(取材・原稿作成)時点のものです。状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、利用前には必ずご確認ください